今日は、朝から打合せで外出でした。

東京ステーションギャラリーの催事の招待券をいただいていたので、最終日と言うこともあって帰りに東京駅で途中下車です。

かなり混み合っていました(^_^;

もう少し落ち着いてみられたら良かったかな。

で!

東京駅ですね。

きれいなファサードですね。

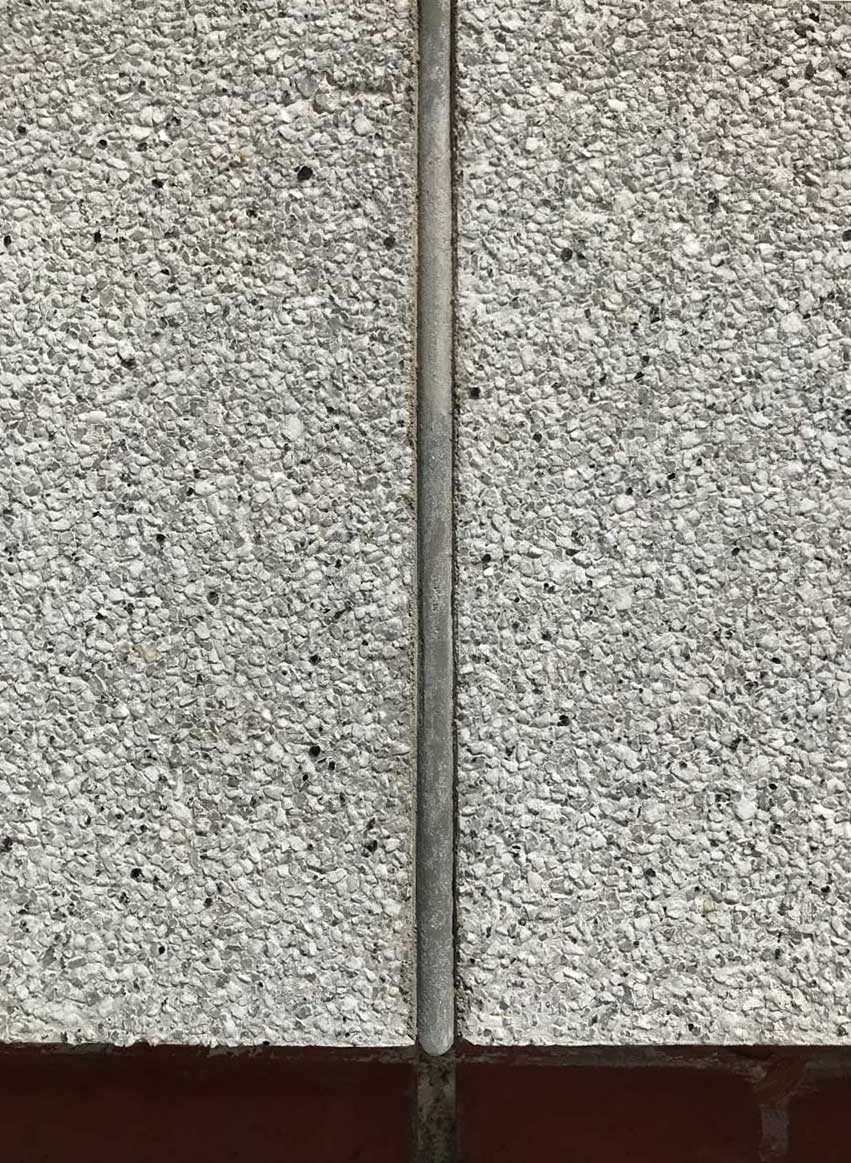

基壇は本石ですが、窓を囲むボーダーは擬石です。

その拡大写真がこちら。

すさまじく精緻な技術ですね。目地とピン角。

レンガに施された覆輪目地が、擬石の部分にも使われています。

現代の左官職人にこの技術が伝承されていなかった?東京駅丸の内駅舎保存・復原工事 動画集

知りませんでしたが、そうだとするととても残念なことですね。

学生の頃は、あまり気にも留めていませんでしたが。

保存復元された東京駅。いい建築ですね。