「 長井義紀 」一覧

細部を消すことを考える

建築を考える時に、結構やっかいなのが建具です。

機能性は勿論ですが、そのプロポーションも空間の雰囲気を左右します。

開き戸の場合は、どうしても金物(レバーハンドル、丁番、錠)などが必要になるため、煩雑になりがちです。

その場合は、隠し丁番を使うようにしています。それだけでも印象はまったく違います。

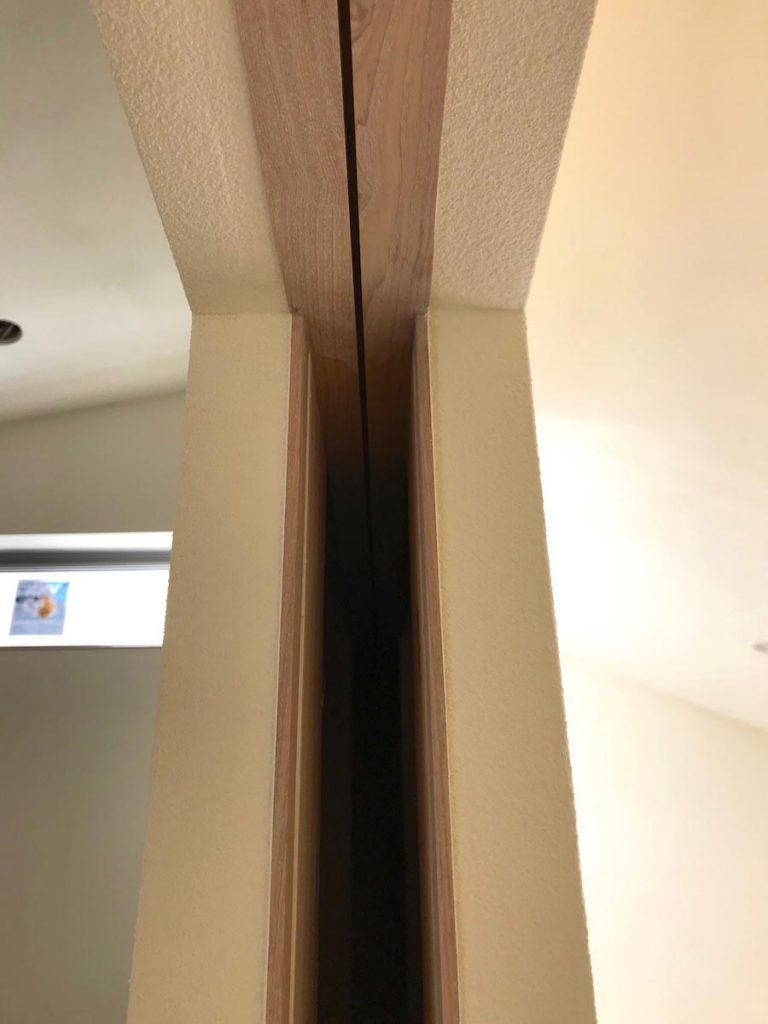

この建具は、引込み戸です。(壁の中に引き込む)

一切の金物は見せない。引き手も金物は使わない。三方にあるはずの枠も見せない。

細部を消すことに徹しています。

そのようにしてできた空間は、とてもシンプルです。

材質は、タモ練り付けです。

柾目か板目か。これも重要な選択肢になります。

柾目はさらにシンプルな雰囲気になりますが、ちょっと堅すぎる印象があるので、今回は板目を選択しました。

自然塗料(白)拭き取り仕上げにして、内壁との調和を図っています。

シンプルで柔らな雰囲気になりました。

空間をつなげるということ

暮らしをどうしたら豊かにできるか。

建築に求められるのは、物質的な事ではなくて、どうしたら豊かな空間になるのかということです。

それが、住み手の日々の暮らしを楽しく、豊かにすることに繋がるのではないかと考えています。

部屋と部屋の繋がりを変化をつけてレベルを変えています。西に開けた景色を眺めたり、2階と距離感を少なくすることで、家族が使う「場」としての繋がりを強くしようと考えました。

家族の繋がりを大切にする建築主の「思い」を空間で表現しました。

作り手の思うままに作れるわけではないのは当然のことで、住み手の家族構成やライフスタイル、将来への想いなど様々な希望を織り込んでいくことが設計なのだと考えています。

面一に納めるということ

建築の用語で「散り」(ちり)と言うのがあります。

例えば、仕上げの異なる部分や壁と建具枠、柱などの段差やその寸法差などで使われる用語です。

年末の投稿「建築要素」でも記事にした建具枠の部分が完成しました。

建具枠は色の違う部分です。

壁の仕上げとほとんど面一に納めています。

建具枠と仕上げの納まりです。

建具枠の散りは2mm。精度が高くないと破綻する納まりです。

下地はプラスターボードですが、大工さんの技能が高く、丁寧に精度良く施工されています。ここで精度が悪いと、仕上げも上手くいきません。

また、塗装職人の技能もかなり高く、丁寧です。パテ処理3回+ペーパー掛け工程を踏んでいます。

かなり厳しい納まりを要求しましたが、精度高く施工できました。職人さんには感謝です。

職人さんとも話をしたのですが、あと1mm散りを多く取っても良かった。とても繊細な納まりになっています。